(營口之窗“百姓說事”來稿)這是營口市民郭素英,寫于“母親節”的思念,原稿照發。

一份珍藏80多年的剪紙作品

——“母親節”的思念

作者郭素英和母親

當今的剪紙作品很多,但80多年前的剪紙作品并不多見,而我則有一份這樣的作品,因為是母親留下的,顯得特別珍貴。

母親王桂芬,山東招遠北于家莊子村人,當年家里的生活用母親的話說 “算是中等的”,父母都是會過日子的莊稼人。在家庭的熏陶下,母親從小就能為家里干活,六七歲時,父親收割莊家,她就跟著撿麥穗、撿豆子。10來歲時,母親已能騎著毛驢或騾子從莊家地里往家里送地瓜了。

母親從小心靈手巧,八歲就學著“做花”(繡花),做完賣給“花莊”。母親小時候姥姥病故,她便開始學做自己穿的鞋、褲子、襖。直到晚年,她針線活的針腳和功底,我們后人無人能超過。

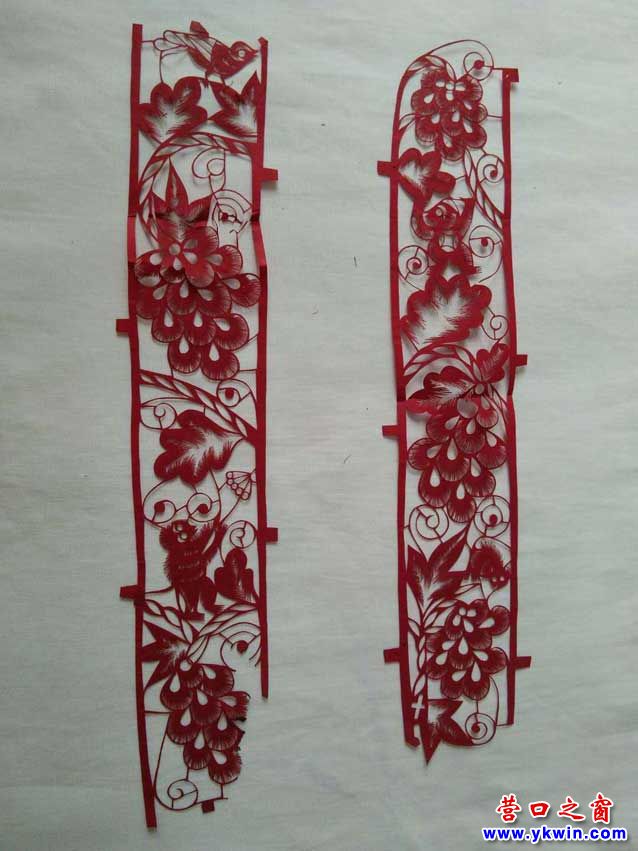

母親是一個有著民間藝術家細胞的人,10多歲剪得一手好紙藝,人物、花卉、動物躍然紙上,栩栩如生,令人愛不釋手。母親雖然沒讀過書,不識字,但剪刻的文字筆劃流暢,蒼勁有力。母親的剪紙作品蘊含著濃郁的齊魯傳統文化氣息,以及時代民俗風情氣息。

近來我才聽說,母親的剪紙作品屬于山東膠東沿海流派,“以線為主,線面結合的精巧型剪紙,它似乎與山東漢代畫像石細微繁縟的風格一脈相承,以其花樣密集的裝飾手段,使單純爽快的外型更飽滿豐富”。

與剪紙一樣,母親還善于做現在同樣屬于非物質文化遺產的面塑。記得那些年每到春節,母親都要用面和大棗等食材做節日面食,其中精巧別致的“圣蟲”嘴里還銜著一枚硬幣,之后放在糧食缸里。“圣蟲”的“圣”和“剩”、“盛”、“升”諧音,寓意來年糧食富富有余,日子步步高升。“圣蟲”等面塑作品,遺憾的是我們沒有留下照片,相似的作品只能到網上瀏覽欣賞了。

母親的剪紙、面塑傳統藝術技藝,可惜我們兒女都沒有傳承下來。

母親20多歲遷居營口,在營口又多次搬家,但剪紙作品一直伴隨著她走過70多年歲月。我小時候就看見母親把它夾放在一本建國初期的大畫冊里,直到母親晚年我才從她手中接過來,精心收藏。這份剪紙民間作品歷經80多年的歲月,仍然顏色不退,完好如初。母親90周歲去世,如今已經過去了八年,而這份珍貴的剪紙作品,成為無價之寶,寄托著我們兒女對母親的無限思念,看到它,仿佛看到了母親勤勞的身影。

來源編發:營口之窗官網

上一篇:白首楞嚴揚國粹,楹聯書法聚精英

下一篇:最后一頁