(營口之窗“營口專訪”)遼河,從這里奔向大海(紀實散文)

宮 發

引子

咚咚鏘,咚咚鏘,咚鏘咚鏘咚咚鏘!……

一陣陣歡快的鑼鼓聲,挾裹著一個振奮人心的喜訊,在遼河兩岸廻蕩。經國務院批準,營口港作為我國又一個外貿運輸口岸,正式對外開放。

讓我們記住這個日子吧,——公元一千九百八十年九月二十八日。這天下午,在營口港2號碼頭上,彩旗飛舞,歌聲飛揚。由營口市革命委員會主持的“營口口岸開放剪彩儀式”,正在隆重舉行。我國遠洋貨輪“金剛嶺”號,已經裝載完畢,此刻,它掛起全旗,英姿勃勃地傍靠在碼頭旁,只待一聲令下,便立刻拔錨起航。

啊,“金剛嶺”!你是解放后三十多年來第一艘光顧營口港的遠洋貨輪。完全有資格被永遠載入營口港的史冊。這一事件讓營口港人興奮不已。因為這不僅初步緩解了營口港長期以來運力和貨源不足,經濟效益低下的困局;而且它更具有里程碑的意義。它標志著營口港走過一百多年的滄桑歷程,開始進入了一個嶄新的發展階段。

淵源

營口港在哪里?

現在就讓我們攤開地圖,查找一下它所處的地理位置吧。

營口港坐落在東北平原的南部,遼東灣的最北端,大遼河的入海口處。要了解營口港,我們就不能不首先熟悉一下大遼河。

遼河是我國四大水系之一。在地圖上,我們用不著費太大的力氣就可以找到遼河的源頭。它自然生成有兩個源頭。北面的一條發源于內蒙古高原的東部,大興安嶺的南麓,俗稱西拉木倫河。南面的一條發源于河北省七老圖山脈,俗稱老哈河。這兩個源頭河在通遼的奈曼旗匯合在一起,始稱為遼河。它沖開連綿起伏的群山,向東一直傾瀉入東北平原的中部。然后折轉水頭奔騰直奔渤海。它沿途匯聚了上百條大小河流,千折百廻,蜿蜒數千公里。就在它即將注入渤海的一剎那間,就像一條冒然前沖的巨龍忽然遇到阻礙似的,又猛然掉頭直撲東南。兜了一個三百多度的大圈,然后才轉頭向西注入渤海。在渤海東岸勾勒出的這個大圈,看上去很像一個敞開口的“萬寶囊”。營口港又酷似一顆珍珠,裝在這個“萬寶囊”的底部。東經122°15′經線和北緯40°41′緯線,就交匯在這顆珍珠上。這兩條相交的經緯線,恰似這顆珍珠發射出的熠熠豪光。

從地圖上看,似乎營口港就在渤海的邊上。很多沒有到過營口港的人都曾經產生過這樣的錯覺。而事實上,營口港只是個內河港。它與渤海之間是由20海里長的內河航道貫通的。如果輪船從帆檣林立的港區出發,即使以10節的航速行駛,也要用兩個多小時才能到達波光浩淼的渤海海面上。

不過,營口港的交通卻十分便利。沿河而下,可以西出渤海與我國沿海各個港口通航。當然也可以和國外通航。逆流而上,小型輪船可以直達26公里外的田莊臺鎮。小型機帆船還可以行的更遠。據史料記載,古時候船舶在遼河里逆流而上可以到達一百多公里外的襄平(即現在的遼陽)。陸上營口港和營口火車站毗鄰。有鐵路和公路向東延伸20公里至大石橋市,與東北地區重要鐵路干線哈(爾濱)大(連)鐵路銜接。向北過遼河大橋,有公路穿越富饒的盤錦大地,和京沈公路貫通。真可謂是水陸逢源,四通八達。

其實,提起營口港來,業內人士對它并不陌生。當初,在交通部直接管轄的所有沿海港口中,大家都親昵地稱它是“咱們的老疙瘩”。“老疙瘩”這一稱謂,不僅使人感到親切,還形象準確地概括了營口港的歷史和現狀。營口港既是這些港口中最小的一個,又是其中建成通航最早的港口之一。

營口港始建于1847年。當時,它只是承擔著我國東北地區和南方的經貿通航任務。進出港的大都是些木帆船。1864年正式對外國輪船開放。至今已經渡過了整整174個滄桑歲月。

人們都說,有了營口港,才有營口市。此話一點兒不假。如果我們沿著歷史的長河向前追溯幾百年,那時候,營口這個地方還只是一片荒無人煙,蘆蕩毗連,潮水漲落,空曠斥鹵的爛海灘。只有狐兔在這里出沒。海鳥在這里棲息。但是,這一帶海灣,灘多水淺,氣候冷暖適宜,非常適合各種魚蝦類海洋動物生長繁衍。是不可多得的天然漁場。遼河,雙臺子河,大凌河等河流把大量有機物從陸地帶入海灣,給魚蝦類提供了充足的餌料。每當春暖花開,冰雪消融的時節,鲅魚,梭魚,海鯰魚,大頭寶和黃花魚等便一群接著一群地洄游到這一帶海域來產卵孵化。對蝦,大青蝦和毛蝦等也都來這里繁衍后代。在那一片片海灘上,又是蛤蜊,毛蚶子,文蛤等貝殼類動物生活的樂園。每年到了這個時節,撲魚的旺季就到來了。這是漁民們的盛大節日!這一帶海面上便灑滿了點點白帆。漁民們駕起各種船只追逐著魚群。撒下千張網,收起萬擔魚。苦在其中,樂也在其中。

后來,也不知是哪幾家漁民索性在這里定居下來。他們破天荒地在這塊爛海灘上搭起了幾間茅廬草舍,形成了一個小小的自然村落。從此,每當晨曦初露,朝霞給大海披上一片粼粼波光的時候,在那一間間草房的上空便飄起了裊裊的炊煙。成群的海鳥圍繞著這幾間低矮的茅屋盤旋著,鳴叫著。也不知它們是因自己寧靜的天國被侵擾而抗議,還是為這一片土地上第一次罩上了人煙而歡呼、驚嘆呢!

起初,外來的人都不知道這個村莊叫什么名字。事實上,這里的居民也沒有人想到要給自己的村莊取個名字。外面的人便采用了一般村莊名稱的抽象概念—“營子”來稱呼這個剛剛在地球上誕生的新居民點。后來,時間長了,人們日復一日,年復一年地看到,這里每逢潮水退去時,可見溝汊縱橫,坑塘遍地;而待到漲潮時,這些勾勾汊汊便都淹沒在一片汪洋大海之中。啊!就叫它“沒溝營”吧!這名字雖然不夠文雅,但卻形象、生動、準確。

滄桑歲月,真是個神秘而又具有無窮力量的東西。它不召即來,留之不住。無形無影,來去匆匆。它不停地毀滅著一切,又不斷地創生著一切。到了公元十九世紀三十年代,沒溝營已經有了令人吃驚的變化。不僅這里的居民大大增加了,來這里的船只也越來越多。人們還沿著遼河兩岸修起了一座座在今天看來也許不能稱其為碼頭的“碼頭”,專供各類漁船停靠。每當夕陽西下,晚霞灑滿天際的時候,一艘艘漁船便結隊滿載歸來。這時候,碼頭上便熱鬧起來了。一些早已等在岸邊的魚販子,便紛紛撲向各條漁船,經過一番激烈地討價還價之后,他們從漁民手中買走各種新鮮的海貨,運到外地出售,從中牟取利潤。另有一些人則干脆就地辦起了魚行,魚市,專門從事水產品的加工和買賣生意。與此同時,一些其他商號,貨棧,酒館,飯莊和旅店等相應的交易和服務性場所,也都如雨后春筍般應時應運而生。這時候的沒溝營,已經一改過去的荒僻面貌,成了一個市井相當繁華的集鎮。

涅槃

但是,沒溝營這樣自由自在發展的日子并沒能持續多久。

1840年第一次鴉片戰爭爆發了。帝國主義列強用炮艦轟開了中國的大門。開始瘋狂地瓜分中國。1858年,首先是英帝國主義繼《南京條約》之后,再次逼迫清朝政府簽訂了不平等的《天津條約》。依據此條約,強行開放“牛莊”為通商口岸。

牛莊。本來在營口的上游,距營口50多公里。當時只是一個商貿小鎮。一些來自關內和南方的木帆船經常來這里進行貿易活動,已經小有名氣,因此才受到了帝國主義者們的覬覦。這個港僅僅對外開放了三年,由于航道淤塞嚴重,大型船舶無法進入,難以發揮港口的作用。為此,英國駐牛莊領事紹竇斯于1861年5月23日乘軍艦竄到遼河口巡視。這個帝國主義分子發現沒溝營一帶河面寬闊,水深浪小,通航條件大大優于牛莊,于是他便采取指鹿為馬的強盜手段,硬說沒溝營就是條約上的牛莊,強迫清廷同意在這里筑港,并取名牛口。經過三年多的緊張施工,終于在1864年(清咸豐14年)建成通航。并把牛口更名為營口。營口港開港的當年,就進外輪302艘,達88281噸位。可是,在一些外國的地圖上,卻只標有牛莊而無營口,這只不過是列強們欲蓋彌彰的強盜行徑罷了。

營口港一開港,它就像一塊肥肉一樣,引起了各帝國主義列強的垂涎。不久,德,法,日,俄,瑞典,挪威,荷蘭等國家也都緊步英國的后塵,先后把侵略和掠奪的魔爪伸向了營口。他們紛紛在營口設立領事館,劃分勢力范圍,搞租借地,修建碼頭。開起了各類洋行,商號。早在1867年,英國就在營口率先開設了榨油廠。后來又辦起了“協和洋行”,“太古輪船公司”和“旗昌洋行”等。此外還有德國的“利源洋行”,“德士古洋行”。日本的“三井洋行”等等。這些帝國主義的工商機構,掠奪當地廉價的原料和勞動力,加工制造出各種商品,再通過港口或是運回他們本國,或是運往其他國家市場銷售,從中牟取高額利潤。這些吸血機構就像是生長在中華民族身上的癌細胞一樣,不斷地從中華民族的肌體上吸取血和高脂,來養肥他們自己。據史料記載,在1901年至1910年的十年間,各帝國主義經營口港運走的中國物資每年都不少于100萬噸。其中主要有大豆,豆餅,煤炭,木材和藥材等各種工業原材料。僅1909年一年,帝國主義者們就從營口港運走大豆30多萬噸。同時,他們還把本國在經濟危機中生產的過剩產品通過營口港運進東北傾銷。主要有鴉片、棉紗、粗布、凌布和鐵制品,打擊中國的民族工業。此時的營口港,碼頭倉庫鱗次櫛比;遼河里帆檣林立,舳艫相接,日以千記。它以我國東北地區唯一的對外貿易通商口岸,水旱碼頭而聞名遐邇。

行車靠路,行船靠水。自然規律的賞罰對于任何人都是公正的。濤濤奔涌的遼河水給人們帶來了舟楫之利。但它每年也從上游攜帶著40多萬立方米的泥沙來到渤海岸邊。在它即將注入大海的時候,由于河面變闊,水流變緩,再加上潮水的阻滯,這些泥沙便慢慢沉積下來,形成了一段兩公里多長的“攔江沙”。這段“攔江沙”就像一道門檻,嚴重地阻礙著船舶的通過。使帝國主義者們的利益受到巨大損害。當時的港務管理當局從維護自身最大的政治和經濟利益出發,不得不下很大的力氣對遼河的航道進行治理。他們除了每年在航道上挖泥而外,還在遼河兩岸修筑導流堤來導流束水,以增加河水的沖刷能力。1915年,首次修筑了西導流堤2000米。1916年,又修筑了東導流堤11800米。到了偽滿時期,又將東導流堤加延了2450米。這樣,東導流堤總長便達到了14250米。為了修筑東西導流堤和其它航道工程,前后耗資共達900萬元(銀元)之巨。

東西導流堤建成后,猶如兩條蛟龍俯臥在遼河口的兩側。原來奔騰無羈的遼河水只好乖乖地沿著兩堤中間的狹窄河道瀉入大海。流速大大增加。泥沙的沉積量大大減少。這種情況在我國沿海港口中絕無僅有,形成一種獨特的河口景觀。

經過這樣一番整治之后,營口港航道的通過能力大大改善。給營口港帶來了一度的興旺繁榮。據1934年的統計,遼河兩岸碼頭總長9327英尺。倉庫39座。總容積16700多立方米。港口通過能力也隨之增加。據1931年的統計,營口港的年吞吐量已經達到250萬零7668噸。進出港的船只多達1400多艘次。進港船駁最大噸位已經突破萬噸級。全年港口貿易總額高達白銀一億九千六百多萬兩。

就這樣,經過幾十個春夏秋冬的更替,當年的“沒溝營”早已被時間的潮流沖刷得干干凈凈。這時,它已經作為我國東北地區的交通樞紐,國際貿易中心和貨物集散地展現在世人的面前。它的繁榮真叫人眼花繚亂,嘆為觀止!

帝國主義列強不僅完全把持了港口的管理和使用大權,而且還控制了港口的鑰匙——海關。這是對我國神圣主權的野蠻侵犯,是對國際法準則的粗暴踐踏。

由于海關大權控制在帝國主義手里,于是,在當時的營口港就出現了這樣一種奇特的現象,中國的船只在自己國家的港口里出入,卻要向外國人繳納關稅。并受外國人的監督和檢驗。而各種外國船只卻可以在中國的港口自由自在,大搖大擺地出出進進。帝國主義者們利用被他們竊奪的海關大權,加緊對中國的掠奪和盤剝。對于他們急需的各種物資,他們只繳納極低的出口稅。通過匯集在遼河上的上百條河流,就像一根根吸管,把黑龍江的糧食,大豆,吉林的木材,藥材和遼寧的礦產資源,甚至內蒙古東部地區的畜牧產品都源源不斷地攫來營口,再從營口港轉運到國外。

此外,關稅本身對帝國主義者們來說,就是一筆相當可觀的收入。帝國主義霸占時期的營口海關,最多每天可收關稅白銀6000兩。少時也有3000多兩。在帝國主義操控營口港的80多年里,它們究竟從營口海關奪走了中國多少財富,又有誰能計算得清楚呢!

是的,營口港在歷史上的確曾經出現過令人眼花繚亂的“繁榮”景象。但是,不言而喻,在一個完全喪失了主權的國家,這種所謂“繁榮”只能給侵略者帶來好處。它帶給人民的只能是加倍的貧困,無窮的災難和死亡!在帝國主義分子皮鞭下出賣勞動力的碼頭工人,不僅挨凍受餓是家常便飯,打罵搜身是司空見慣,而由于貧病交加,力不能支,從裝卸船只的翹板上翻下來墜入河里淹死的例子也屢見不鮮。最令人氣憤的是,當時在碼頭上流行一種“攆卯子工”的作法。資本家專門豢養一批壯漢,每當傍晚快收工的時候,也正是工人們最疲憊的時候,他們就在這時把這些壯漢派上去,插在工人中攆著工人干活。如果有誰跟不上就要挨打,實在堅持不住退下來,這一天的活就白干了。連一分工錢都拿不到。對于這些歷史的慘景,滾滾的遼河可以作證!遼河啊,在你那滔滔不絕的激流中,曾經混入了多少中國碼頭工人的血和汗,仇和恨哪!對于一個喪失了主權的國家,民權又在哪里!

對于這種非人的待遇,營口港的碼頭工人也曾經有過多次抗爭。怎奈那時的碼頭工人多以行幫的形式出現。人員流動性很大。組織松散。缺少凝聚力。這些抗爭大都是以自發的,和個別的形式出現的。他的作用就像用鋼板敲擊燧石,雖然也有幾點奪目的光焰迸出,但瞬間就熄滅了。又像是在遼河里投下幾枚石子,雖然也可以激起幾層漣漪,但很快就被奔騰的水流蕩平。這種不悲慘的狀況,只到解放時才發生了根本的改變。

啊,營口港!這就是你歷史上最昌盛的時期。你帶著民族的孱弱和屈辱;帶著飽受踐踏和蹂躪的瘢痕,盲目地沉浸在這樣一種本來并不屬于你的“繁榮”之中。

重生

營口市由于具有重要的戰略地位,在抗戰勝利以后,國共兩黨對這座城市進行了拉鋸式的反復爭奪。它先后經歷了四次解放。直到1948年10月,遼沈戰役打響。11月2日,中國人民解放軍打垮了盤踞在這里的國民黨第52軍,人民解放軍才最終把勝利的旗幟插上了營口港碼頭,營口港才真正獲得了新生。

啊,營口港!你真是個幸運兒。你先于全國沿海各港口,最早嘗到了解放的甘甜。最先回到了人民的懷抱。

解放以后,新生的人民政府對營口港的發展和建設極端重視。1949年4月19日,東北行政委員會就發出通知,“為了增加關內外各解放區的海上運輸,發展對外貿易,適應工商業需要,特決定開放營口港。”同年6月1日,“東北航政總局”在營口正式宣告成立,負責管理東北地區有關航政及航運業務,對外行使國家主權。

但此時的營口港已經完全變成了另一副樣子了。連年的戰爭烽煙,使港口受到了嚴重的摧殘。尤其是抗戰勝利以后,那些國民黨的“接收大員”們,根本不考慮如何治理港口,而是趁機搜刮錢財,中飽私囊。尤其是在他們逃離的前夕,對港口設施進行了毀滅性的破壞。碼頭被焚燒或炸毀;倉庫被扒倒;水鼓(躉船)和棧橋被拆除;港口的大小船只和其它生產設備均被搶掠和倒賣一空。沿河航道上的燈標信號無一發光。經國民黨反動派洗劫后的營口港,已經滿目瘡痍,奄奄一息。舉目所及,到處是一片荒涼破敗的景象。昔日東方貿易良港的光顏已經蕩然無存了。

營口港在垂危之中!

為了拯救營口港,人民政府在經濟極端困難的情況下,仍然撥出巨額資金用于營口港的恢復和重建。1949年,東北行政委員會撥發東北幣101億5962萬元,于當年就恢復和新建了5座碼頭,修復了永遠角,牛家屯和鴨島等多處護岸工程。迅速恢復了通航。中華人民共和國成立以后,人民政府于1950年至1952年間,再次投資5億9千5百萬元(舊人民幣)恢復了兩座碼頭。修補護岸5270延長米。與此同時,人民政府還投資5億5千4百萬元,修復了倉庫7座,露天堆場129943平方米,可容納貨物64900多噸。經過這樣一番大規模地整治,終于使營口港起死回生。它不僅復蘇了,并且較以前又有了相當的發展。從1949年到1955年,營口港共完成吞吐任務110多萬噸,為支援解放全中國,抗美援朝戰爭和建國初期國民經濟的恢復和發展,作出了不可磨滅的貢獻。在此期間,營口港還以主人的姿態,接待了來自日本和香港等國家和地區的商船,這些外國商船在進出營口港時,第一次升起了中華人民共和國的國旗。他們第一次在中國引航員的引領下進出營口口岸。

但是,營口港的這種好光景并沒能持續多久。

1955年,大連港從蘇聯的管轄下被收歸中國。它以營口港無可比擬的優勢很快就占據了東北地區第一大貿易口岸的地位。大連毗鄰渤黃兩海,得天獨厚。它水深海闊,交通便利,不淤不凍,是天然良港。大連港的回歸使營口港受到了冷落。開始步入萎縮。

而營口港的萎縮不僅僅是由于大連港的影響,更重要的原因是因為自己先天的不足。內河航道太長,且由于長期未進行疏浚淤塞嚴重。大船無法進出。即便是3000噸左右的輪船也要乘潮進出。更要命的是港口每年有4個月的封凍期,不能全年生產。這一切嚴重制約了港口效能的發揮。在此期間,國家也曾投資對港口設施進行了一些整治,但收效甚微。每年完成的吞吐量只有30萬噸左右。還沒有大連港一個泊位完成的吞吐量多。企業連年虧損,只有靠國家補貼才能勉強維持生存。每個月當要給職工開資的時候,局財務部門就要向交通部要錢。面對這種局面,有人提出干脆把營口港封掉算了!但是遭到了中央軍委和國防部的反對。在那“備戰、備荒”,時刻“準備打仗”的年月,國防部認為營口港處于我國內海,隱蔽性好。一旦發生戰事,它可以起到其它港口無法起到的戰略作用。于是,國務院給了營口港八個字方針:“平戰結合,維護使用”。

如何維護呢?營口港人也的確想了一些不是辦法的辦法。到了冬季封港時節,港里沒活了,他們就把部分裝卸工人派出到沿海兄弟港口去打工以維持生計。不能外出的,就分派到全市各企事業單位去給人家燒暖氣鍋爐掙錢。為了減少虧損,他們還在港里開起了小工廠,用電爐煉鋼,為其他企業加工鑄鋼零件,維修機械設備。美其名曰“以廠養港”。夏季,他們甚至搞起了汽水加工,生產汽水賣給其他單位用于防暑降溫,以此增加微薄的收入。這些事曾一度在沿海各兄弟港口中被傳為笑談。

營口港在苦苦地掙扎!

營口港人不甘心沉淪。他們一直在探索著復興和發展的途徑。

起征

改革開放的大潮給營口港帶來了生機。乘著這股大潮,營口港開始了新的征程。睿智的領導者們立足于現實,首先申請開展外貿業務,以解決港口貨源和運力不足的問題。根據當時形勢發展的需要,國務院批準了營口港首先開展國輪外貿業務。1980年9月28日,我國遠洋貨輪“金剛嶺”號首航營口港,順利地靠上營口港3號碼頭。于是就出現了本文開篇時描寫的那種場面。這一舉措使營口港的局面迅速好轉。當年就實現了扭虧為盈。

1984年,國家開放的步伐加大,一次開放了沿海14個港口。但卻唯獨沒有營口港。

營口港有些失落!

營口港不甘心就此落后!

爭取開放,這一時成了營口港職工,不!也是營口市人民的強烈愿望和訴求。

1984年3月,國務院副總理谷牧來營口港視察。港務局黨委書記王希學對他說,“只要讓我們開放,我們一分錢也不向國家要,港口效能就會成倍的增加。”

同年的7月19日,國務院總理趙紫陽來營口視察,乘拖輪考察了營口港。市長白立忱向他匯報的中心問題就是要求營口港開放。他滿懷深情地對總理說:“沒有營口港就沒有營口市。港興市興,港衰市衰。以港興市,是我們的發展戰略!”

1984年7月19日。時任國務院總理的趙紫陽視察營口港

胡耀邦總書記訪問朝鮮歸國時,順路視察盤錦市。營口市的領導又特意趕去盤錦向總書記匯報工作,匯報的核心問題還是要求港口開放。

精誠所至,金石為開。經營口港和省市領導的一致努力,1984年10月15日,國務院和中央軍委批準了營口港的開放請求。同意營口港享受開放港口的政策。中央不再為此專門發文。這種情況被新華社一位記者戲謔地稱為“開放列車上的站客”。

國家批準營口港開放后僅僅過了13天,1984年10月28日晚20點20分,日本國的貨輪“鶴榮丸”號就靠上了營口港碼頭。這是解放后30多年進營口港的第一艘外輪!這無疑是營口港的又一件大喜事。也是營口港發展中的又一座光輝的里程碑。

日本籍貨輪首航營口港

一子得手,滿盤皆活。營口港一開放,外輪便紛至沓來。港口開放后的頭一個月,就接待外輪10艘。次年,也就是1985年,全年共接待外輪183艘次。完成吞吐量152萬5千噸,比1984年增長81%。其中外貿吞吐量63萬5千噸。內貿吞吐量89萬噸,實現利潤678萬元。營口港痛痛快快地打了一個翻身仗。

為了進一步適應開放的形勢。營口港人加大了港口改造的步伐。對港口設施進行了大規模地修繕和改造。在一年多的時間里,修筑水泥路面的疏港路3000多米,把原來的泥土貨場全部改造成水泥貨場。新建倉庫兩座共6000多平方米。新建和改造3000噸級泊位兩座。對航道進行了部分的疏浚。通過這樣一番改造,使營口港面貌煥然一新。港口的通過能力和效益大大提高。除此而外,為了克服內河航道長,大船必須乘潮進出,等泊位時間過長的問題,他們采取了河道里停船待泊的策略。就是在河道里放上幾只水鼓,把待裝卸的船只乘潮預先領進來拴在水鼓上等待泊位。在泊位上作業的船一離開,這些船就可以立即靠泊作業。這樣就大大縮短了船只的候泊時間,提高了碼頭的利用率,加快了船舶的周轉速度。

另外,在遼河里停著幾條大船,也成了遼河里一道亮麗的風景線。營口的老百姓說:“有幾十年也沒看到這樣的景象了!”

為了縮短冬季封港時間,1985年臨近開港時,這個局港務部門的幾位領導經過認真地科學分析,嘗試用港作拖輪破冰獲得成功。由兩條拖輪在前破冰開路,后面四艘外輪同時尾隨頂凌進港,浩浩蕩蕩,蔚為壯觀。比預期提前10天開港生產。有了這一次的成功,他們的膽子更大了。1986年,他們租用了秦皇島港具有破冰能力的大型拖輪破冰開港。這個局的黨委書記王希學帶領幾名干部和新聞記者親自登上拖輪坐鎮督戰。經過三天三夜的艱苦奮戰,破冰十多海里。破開的最厚冰層達半米以上。當拖輪沖開冰層到達市區的時候,遼河岸邊早已站滿了看熱鬧的人群。人們歡呼雀躍,興奮不已。有人甚至放起了鞭炮。就好像是過什么盛大節日。老百姓都紛紛議論說,“這是營口港歷史上從來沒有過的壯舉!”由于采取了破冰措施,使港口的開港時間比往年提前了一個多月。取得了顯著的經濟效益和社會效益。

營口港活起來了。它的變化使人眼花繚亂。它取得的成就令人嘆為觀止!引起了各家新聞媒體的廣泛關注,大家都連篇累牘地加以報道。市和省級報紙廣播自不必說了,地區和國家級的媒體也爭相報道:

1986年4月29日,《東北經濟報》報道:“營口港在改革中復蘇”。

1986年5月19日,《國際商報》報道:“他們找到了突破口”。

1986年7月23日,《遼寧經濟報》報道:“改革促進搞活,百年老港生輝”。

尤其是在1986年3月3日,《人民日報》在頭版發文:“百年老港對外開放重現繁榮”。并配發短評:“莫等鳥槍換大炮”。

一個本來名不見經傳的小港,在改革開放的大潮中搞得風生水起,嫣然成了改革開放大潮中傲立濤頭的弄潮兒,甚至引起了國家領導人的高度注意。1985年6月1日,時任國務院副總理的李鵬同志在新華社記者張琪寫的一篇內參上批示:“營口港的經驗值得重視,要很好地加以組織,以發揮更大的作用。”就在這年秋季,交通部在青島港召開中小港口改革開放經驗交流會,特約營口港領導蒞臨會議介紹經驗。

時任國務院副總理李鵬對營口港經驗的批示

營口港一時聲名鵲起。對于它在改革開放中展現出來的勇氣,魄力和智慧人們不得不刮目相看。

騰飛

但是,營口港并沒有故步自封,沾沾自喜。在不斷改造老港,擴大開放的同時,在另一條戰線上,新港區的建設也在緊鑼密鼓地進行。營口港人清醒地認識到,國民經濟的發展,國內外貿易的迅猛增加,船舶噸位的不斷增大,絕不是這個小小的河口港所能承受的。要使港口走向更大的發展和繁榮,必須審時度勢,走出遼河,邁向大海。

二十世紀70年代,由于國民經濟的高速發展和國際貿易量的迅猛增加,我國的港口已經遠遠不能滿足需要。沿海港口都出現了大量壓港壓船的現象。有的港口在錨地等泊的外輪竟多達四五百艘。國家每年要向外輪支付高額的滯期費。面對這種情況,1973年,國務院總理周恩來發出了“三年改變港口面貌”的號召,全國沿海港口掀起了一輪新建,擴建港口的熱潮,這又給營口港提供了新的發展機遇。就在這年的仲夏時節,營口港務局的領導和駐港軍代處的領導率領部分機關干部來到蓋縣所轄的鲅魚圈。他們登上瀕臨海邊的墩臺山。考察和遴選建設新港的地方。墩臺山的高度只有海拔120多米。因山上有一座始建于明代的墩臺而得名。據說這座墩臺是為了防御倭寇入侵發信號用的。經過幾百年的歲月侵蝕,已經殘破不堪。一面的墻體已經坍塌,里面堆塞滿了泥土。站在山上極目遠眺,腳下就是煙波浩渺的渤海。這里海面遼闊,一碧萬頃。天空蔚藍如洗,一群群海鷗在海面上盤旋鳴叫。觀此情此景,使人不僅想起王勃“秋水與長天一色,落霞與孤鶩齊飛”的美妙詩句。比遼河的景象更令人暢心悅目。更重要的是,這里水深浪小,不淤不凍,是建設港口的不二選擇。據說早在日偽時期日本侵略者就打算在此建港。沒來得及實施就戰敗逃跑了。這里北面距營口老港50公里。東臨哈大公路和沈大鐵路僅8公里。北去沈陽240公里。距鋼都鞍山130公里。南下大連180公里,交通十分便利。且距吉林,黑龍江和內蒙東部地區腹地比大連港更近。它地處渤海灣內部,深藏于內海,具有重要的戰略地位。無疑在這里建港具有得天獨厚的優勢。

1975年,營口市政府正式成立了建港籌備小組,由一位副市長任組長,開始籌備謀劃新港的建設工作。交通部也派來了幾位工程技術人員協助工作。我們應該記住他們的名字,他們是黃恩元、王蔭槐、張志高和王遂亭,人稱建港“四大金剛”。但是,新港區的籌建也并非一帆風順。前后經歷了8年多時間的反復論證,勘測,設計,準備。也經歷了幾上幾下的磨難。幾乎胎死腹中。這一過程后來被人們戲稱為“八年抗戰”。直到1982年10月,國家計委才批準了港區建設工程初步設計方案,一期工程擬建設一個3萬噸級自卸船煤碼頭和8個散雜貨泊位。并列入國家70個重點建設項目和8個重點建設港口之一。

根據形勢的變化,營口港的領導者們重新調整思路,不失時機地提出了“建設新港,改造老港,協調發展,發揮優勢”的發展建設方略。

1984年6月20日,3萬噸級自卸船煤碼頭率先開工修建。它主要承擔晉煤從秦皇島轉運到鲅魚圈,供華能電廠使用的任務。設計年接卸散裝煤炭500萬噸。減緩東北地區能源急缺之危。海上運輸由我國剛剛進口的兩艘自卸船“北極星”號和“南極洲”號承擔。煤炭從船上到電廠的輸送過程全部由電腦自動控制。其自動化程度是前所未有的。與此同時,其余8個散雜貨泊位的建設也全面展開。各路建港大軍齊聚于墩臺山下,十里海灣車水馬龍,機聲隆隆,到處是一片繁忙的建設景象。各類工程的建設進度日新月異,讓人目不暇接。

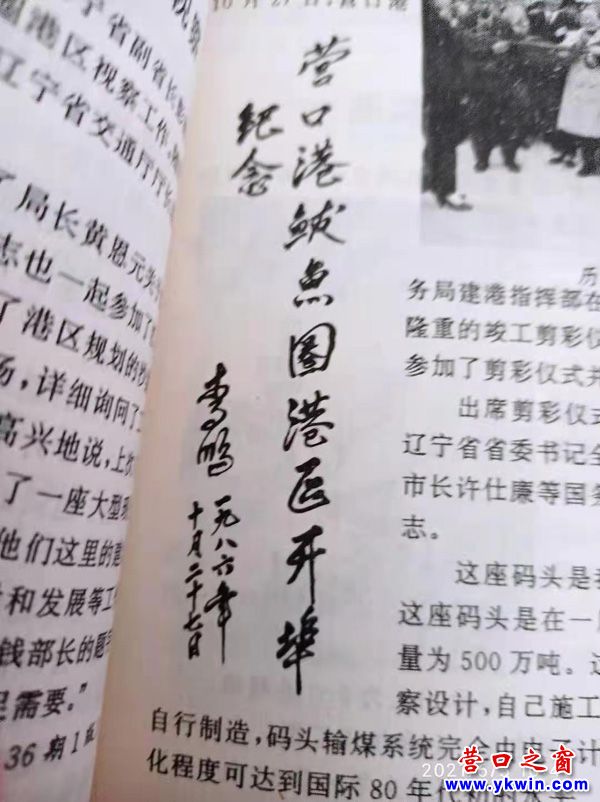

經過兩年多的不懈努力,3萬噸級的煤碼頭首先勝利建成投入使用。經過簡單改造,在保留原設計通過500萬噸煤炭接卸能力的前提下又新增了25萬噸的散雜貨裝卸能力,使其得到了更加充分的利用。1986年10月27日,時任國務院副總理李鵬親自為這座碼頭的竣工剪彩,并揮毫為港區留下了“營口港鲅魚圈港區開埠紀念”的題詞。

1986年10月27日,時任國務院副總理李鵬為鲅魚圈自卸煤碼頭竣工剪彩

時任國務院副總理李鵬為鲅魚圈港區題詞

1987年的冬天似乎來得特別早。剛進入11月中旬,遼河就忽然封凍。可在錨地還有幾艘外輪等待進港作業。如果讓這些外輪空返,港方就要承擔違約責任,造成巨大的經濟損失不說,還會造成惡劣的國際影響。面對這種尷尬的局面,營口港務局緊急向交通部申請,允許外輪到正在建設中的鲅魚圈港區裝卸貨物。情況緊急,交通部很快便給以答復,允許外輪到鲅魚圈新港“臨時靠泊”。11月25日,鲅魚圈港區迎來了第一艘日本籍5000噸級的貨輪“東方星”號。對于營口港來說,這又是一個具有里程碑意義的大事件。在鲅魚圈這片海域第一次鳴響了大輪船的汽笛聲。為此,《人民日報》載文宣稱:“營口港結束了120多年來冬季封港的歷史。”

1988年8月10日,交通部正式對外宣布,鲅魚圈港區全面對外輪開放。自此揭開了營口港發展的新篇章。

自1987年末至1989年,鲅魚圈港區的另外8個散雜貨碼頭也陸續建成投產,年通過能力可達1000萬噸以上。此時的營口港已經徹底跳出了從前的那種困頓局面,以厚積薄發的態勢呈現在渤海岸邊。被交通部列為全國重點建設的18個樞紐港之一。它邁開矯健的步伐,奔向更加光輝燦爛的明天。

營口港的發展建設舉世矚目。中央和國家各級領導紛至沓來進行視察和指導工作。1990年10月27日,江澤民總書記親臨鲅魚圈港區視察,認真聽取了營口市委、市政府和港務局領導的匯報,看到港口發展建設的繁榮景象,連聲稱贊“好,好!”并揮毫題寫了“江澤民,一九九0年十月二十七日”兩行遒勁的大字

1990年江澤民總書記視察鲅魚圈港區

“百里帆檣臨市立,萬家燈火照夜明”。這句話是講港口和城市的關系。港口以城市為依托,城市因港口而興旺。鲅魚圈港區的建成,促進了城市的快速發展。鲅魚圈由原來一個戶不過百,人不盈千的小漁村,很快就發展成了一座以港口為中心的商貿新區。各路商賈慕名云集而來謀生興業。1984年經國務院批準,營口市鲅魚圈區正式成立。不久,國務院又批準建立了國家級的鲅魚圈經濟技術開發區。城區的基礎設施建設也如火如荼的大規模進行。一座新的港口城市在渤海之濱迅速崛起。

三十多年過去,單指一揮間。如今的營口港已經今非昔比。2000年,營口港不失時機地對港口經營體制進行了股份制改造。聯合大連吉糧海運有限公司,遼寧省五金礦產進出口公司,吉林省利達經濟貿易中心和中糧遼寧糧油進出口公司,共同成立了營口港務有限責任公司。2002年1月31日,公司A股在上交所上市交易。2004年,又發行了7億元的可轉債股份,并在上交所上市交易。這一舉措擺脫了港口建設只靠國家投資的單一模式,開辟了新的融資渠道,提高了自身的造血機能,大大加快了港口發展建設的步伐。2014年10月18日,他們率先開通了營口港至莫斯科的集裝箱班列。2015年6月12日,又開通了營口港至華沙的貨運班列。這條通道最終將一直延伸到德國。全程達1.4萬公里。由此,營口港向人們展現了一幅港城聯動,互聯互通的戰略畫卷。為我國的“一代一路”戰略充當了開路先鋒。作出了卓越的貢獻。

啊,營口港!三十多年來,它乘著改革開放的東風破浪前行。經歷了一個從重生到騰飛的艱難歷程。它南征北戰,左沖右突,縱橫捭闔,取得了光輝燦爛的業績。現在,它轄有營口,鲅魚圈,仙人島,盤錦榮興,葫蘆島(綏中)和石河子等六個港區。連綿一百多公里。輻射遼吉黑三省和內蒙古東部地區的廣大腹地。擁有各類碼頭103座。最大的原油碼頭和礦石碼頭達30萬噸級。和世界上50多個國家,140多個港口建立了業務關系。港口除了經營裝卸,運輸,堆存等主體業務外,還兼營港口工程,港口機械設備制造銷售,房地產物業等20多項業務。它已經躋身于全國十大港口行列.成了我國東北地區和大連港比肩的綜合性樞紐港。昔日的”老疙瘩”已經成長為頂天立地的巨人。2019年,在國務院的指引下,由國家招商局牽頭,營口港和大連港攜手,成立了遼寧港口集團。它們同心協力,優勢互補,就像車之兩輪,鳥之兩翼,推進遼寧沿海港口乘風破浪,奮勇前進!

啊!鳥瞰今日之營口港,像一顆璀璨的明珠鑲嵌在渤海之濱,閃爍著奪目的光輝。它更像一條巨龍的龍頭,乘著波濤洶涌的春潮,牽動遼河沖入渤海,在渤海灣展翅飛騰!

編后:這是作者宮發(時任營口港務局宣傳部長)的作品,首創時間是1986年。隨著時間的發展和變化,30多年中不時地修改,以正確的適應形勢。今天作為建黨百年專題發表,更有其深刻意義。

供稿作者:宮 發

原創發布:營口之窗官網

版權聲明:營口之窗所有稿件,未經書面許可禁止轉載及截取使用。

上一篇:營口:一個神秘的地方,塵封了近40年(紀實)

下一篇:最后一頁