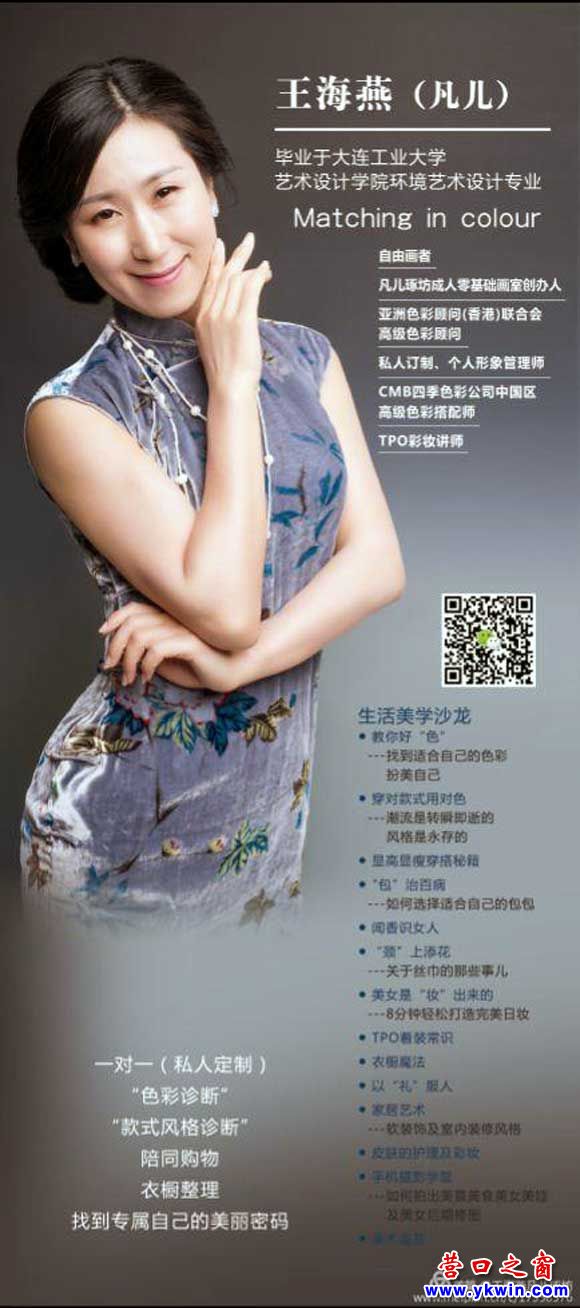

圖為:營口之窗《魅力女人》專欄主講人:王海燕(凡兒)

參加本次活動的有:

營口之窗《青青橄欖》編輯,(以下稱青楠)

營口之窗青青橄欖《魅力女人》專欄主講人王海燕,(以下稱凡兒)

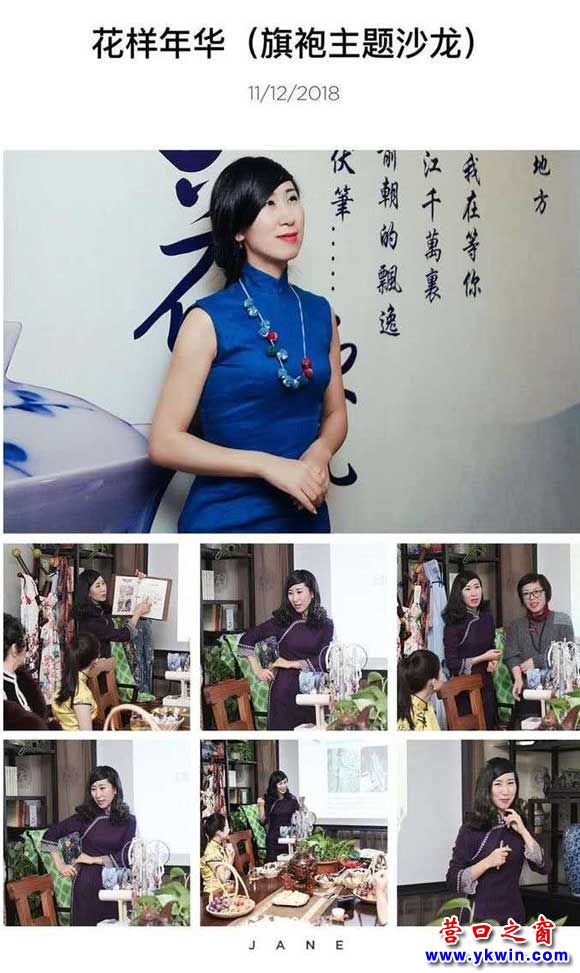

編者按:營口之窗青青橄欖文化版開設的《魅力女人》專欄講座,進入第三講。話題是:七彩云南茶樓攜凡兒生活美學會館《花樣年華》——旗袍主題沙龍精彩回顧。主講人王海燕畢業于大連工業大學藝術設計學院環境藝術設計專業;亞洲色彩顧問(香港)聯合會高級色彩顧問;私人訂制,個人形象管理師;CMB 四季色彩公司高級色彩搭配師;TPO彩妝講師。這次講座旨在通過對旗袍文化的普及,提高女人的魅力,讓大家知道:旗袍是中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服,是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。讓女人更喜歡一顰一笑,一步一履,萬種風情的旗袍。

凡兒:真是機緣巧合,日前結識了七彩云南茶樓老板張一茁女士。提供了靜謐清幽的空間,于是有了這期的《花樣年華》旗袍沙龍,感恩遇見!

圖中黑衣女子是七彩云南茶樓的老板

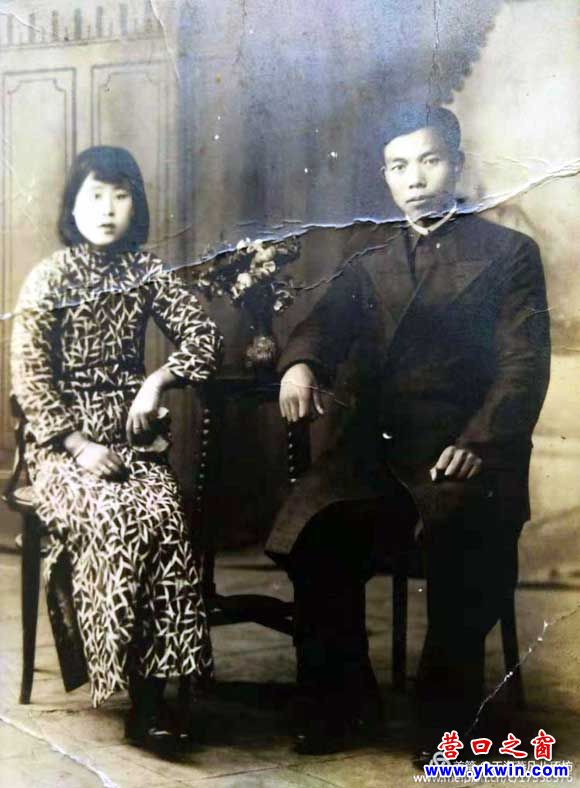

凡兒:做旗袍沙龍的緣起——前段時間我愛人讓我找我姥姥的繡品,找找設計靈感。因為他正在設計一個滿繡的餐飲空間。我找到了姥姥的繡品,還有姥爺(南方稱外公)和姥姥的一張照片,姥姥身著竹葉圖案的旗袍。我太興奮了!姥姥的繡品繡的針腳細膩平整,色彩搭配協調耐看。我都懷疑是不是看了姥姥的繡品拍的《延禧攻略》!聽我媽說,姥姥是全村人最會繡東西的女人。每繡完一樣東西,村里人就到姥姥那里扒樣兒,效仿。姥爺是過去私塾的教書先生。我真幸福!雖然沒有見過姥姥本人,但拿著她的繡品,我激動不已。我仿佛穿越到了姥姥的那個年代,仿佛看到了身著麻布旗袍,手拿繡針的姥姥在油燈下一針針,一線線的繡著鴛鴦。聽我媽説,姥姥繡東西,做棉活很慢很慢。但繡出來就是精品。

歷史悠久、歲月悠悠,構思中的我“神與物游”——我想帶姐妹們穿越一回,做一次旗袍沙龍,了解旗袍,選搭旗袍,展示旗袍,把國服的美傳承下去……

圖為凡兒老師的姥姥、姥爺

圖為:凡兒姥姥的作品。立體小鳥嘴里還能抽出香粉及姥姥的繡品

青楠:諳熟旗袍與繡品的老人,一看凡兒姥姥的衣著、舉止,就深知老人是旗袍文化史沉淀出來的精美縮影。

經過凡兒老師的講解與因人而異的‘打磨’,麗人驚現。請看這張照片:姐妹們風姿綽約,恍若是老上海的風華絕代,她們在留聲機、景泰藍的背景中,在時光的碎影里,娉婷而來,流淌著一份難以言說的情愫。

小美女茶藝師為大家泡了一壺茉莉花茶,分享茶文化……大家在氤氳的茶香中優雅地品茗喝茶,手機都已調到靜音。好好享受一個下午茶時光……但這種享受,更多的是吸收旗袍文化的營養。

青楠:邊品茶邊聽凡兒老師講解旗袍的故事,以及根據現場人的臉型,身材等對旗袍的色彩,面料,剪裁,配飾等做了分享。在儀態舉止方面耳提面命,穿旗袍的女人更要優雅得體。來。還傾聽凡兒老師講“九翹三彎”的女人。

凡兒:“九翹三彎”,才是穿旗袍的精要所在。

你的身材再好,若不懂“九翹三彎”,那么旗袍只是裹在女人身上的一塊布。

最初的旗袍多用平面裁剪,裁制一直采用直線,并不強調人的身體曲線,胸、肩、腰、臀基本平直。那時候人的審美觀是美不美主要看臉,而人體曲線的肩、胸、臀等都被壓在層層的衣衫底下。

直到上世紀20年代,西方思潮涌入中國,西方審美情趣中的人體曲線美引發了旗袍式樣的變革,到30年代達到頂峰狀態。就在這個時期,便有了旗袍裁剪制作“九翹三彎”的概念,這就是我們現代一般意義上的海派旗袍。“九翹”:就是頭、肩、胸、頸、腰、腿、臀、手、足,首次將中華女性身體的曲線張揚于外。“三彎”:就是配之衣領、衣襟、衣角的“三彎”,盡顯體態的曲線之美。把一個風姿綽約的玲瓏女子帶進了你的腦海,像屏風中飄出的煙霧。

青楠:旗袍不能脫離人體而孤立存在。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足,構成眾多曲線巧妙結合的整體,形成旗袍文化。京派與海派旗袍,代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點,標新且靈活多樣,商業氣息濃厚;京派風格則帶有官派作風,顯得矜持凝練。經過多年修正與改良,旗袍已經成為一種能很好體現女性曲線美的服裝,這種東方神韻令人嘆為觀止。

凡兒:做女人,旗袍一定要有,哪怕是鎖在柜子里,也能鎖住一世的風景。該向大家說再見的時候了,我攜美女們向大家問好。