(營口之窗“生活隨筆”) 《永遠(yuǎn)的懷念》

一一紀(jì)念父親逝世十周年

文/呂家書

今年父親節(jié)是父親逝世十周年紀(jì)念日,在這個思念的日子里,懷念我的慈父一一我最敬佩的人。

父親的一生從事救死扶傷、治病救人的神圣職業(yè)。他是一位醫(yī)德高尚、醫(yī)術(shù)精湛的一名醫(yī)生,他的一生充滿著坎坷,是傳奇的一生,輝煌的一生,令人尊重的一生。

父親出生在遼中臺安縣,祖父是當(dāng)?shù)睾苡忻拈_明紳士,祖母讀過私塾,家境很是殷實(shí)。父親從小就受到了優(yōu)良的家風(fēng)和傳統(tǒng)的儒家思想教育,培養(yǎng)了他堅韌、從容、淡泊、穩(wěn)健等性格以及謙虛、善良、睿智、樂于助人等美德,這些品質(zhì)成就了父親一生的偉業(yè)。

(一)發(fā)奮的少年

父親出生在1916年民國初期,受先進(jìn)思想影響,父親自幼便萌生努力學(xué)習(xí),將來報效祖國的遠(yuǎn)大報負(fù)。一九三一年“九一八”事變,日寇占領(lǐng)東三省,父親不愿當(dāng)亡國奴和幾名具有愛國主義思想的學(xué)生一起流亡到關(guān)內(nèi),當(dāng)時,父親年僅十六歲,讀初中二年級。

那時,由張學(xué)良將軍主辦的東北大學(xué)和東北中學(xué)遷往北平,父親進(jìn)了東北中學(xué),開始了一段半軍事化半學(xué)習(xí)知識的學(xué)生生活,那時同學(xué)們愛國情緒激昂,白天上課高唱《岳飛·滿江紅》,《我的家在東北松花江上》等歌曲,晚上野營,軍事訓(xùn)練,隨時準(zhǔn)備投筆從戎抗擊日本侵略者。

一九三五年,日軍占領(lǐng)了平津,東北大學(xué),東北中學(xué)解散,是南下繼續(xù)流亡?還是返回東北?幾經(jīng)周折,父親決定走從醫(yī)救國之路,于是和另一名同學(xué)一起回到沈陽,以優(yōu)異的成績考入由英國人創(chuàng)辦的盛京醫(yī)科大學(xué)。

盛京醫(yī)科大學(xué)既奉天醫(yī)科大學(xué),東北解放后并入中國醫(yī)科大學(xué)。該校教學(xué)質(zhì)量很好,培養(yǎng)了許多優(yōu)秀的西醫(yī)人才,不少人成為國內(nèi)知名教授、專家。該校錄取新生極為嚴(yán)格,每屆只招二十左右名學(xué)生,學(xué)制七年(相當(dāng)于現(xiàn)在的本碩連讀)。學(xué)的課程是最早的西醫(yī)基礎(chǔ),內(nèi)外婦兒幾十門臨床課,還有親自動手的人體解剖實(shí)驗(yàn)課。經(jīng)過七年的嚴(yán)格學(xué)習(xí)訓(xùn)練,掌握了牢固的基礎(chǔ)知識,又經(jīng)過一年的畢業(yè)實(shí)習(xí),父親以優(yōu)異的成績畢業(yè),成為盛京醫(yī)大第十九期畢業(yè)生(同期共有畢業(yè)生22名)。

畢業(yè)后父親留校當(dāng)住院醫(yī)師,起初專攻外科,不久便可獨(dú)立完成許多高難手術(shù),隨后精研內(nèi)科。那時的父親就已經(jīng)顯露出一名優(yōu)秀醫(yī)生的潛質(zhì),當(dāng)時的外籍教師預(yù)言到:“此同學(xué)前途不可限量"。盛京醫(yī)科大學(xué)大多數(shù)外教用英語講課,要有相當(dāng)好英語基礎(chǔ)才能跟上,父親當(dāng)時還有出國留學(xué)的打算,所以加強(qiáng)了英語的培養(yǎng)訓(xùn)練,他的英語達(dá)到了相當(dāng)高的水平。

畢業(yè)后第三年(1944年)父親被總院派往盛京醫(yī)大附屬醫(yī)院的營口分院任院長。是年,父親剛好二十八歲,由此,年輕、有為的父親開始了他傳奇的一生,輝煌的一生。

(二)有為的青年

營口普濟(jì)醫(yī)院,為上一輩營口人所熟知的醫(yī)院,這座由英國人于1870年創(chuàng)辦的教會醫(yī)院是東三省第一家西醫(yī)醫(yī)院。擁有床位近百張,醫(yī)護(hù)人員和員工六、七十名,這在當(dāng)時已是相當(dāng)大規(guī)模的醫(yī)院,在遼南負(fù)有盛名,爾后該院成為盛京醫(yī)大附屬醫(yī)院的營口分院,院長多由英美外籍醫(yī)學(xué)專家擔(dān)任。 九一八事變和第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)后,東北局勢動亂,外籍僑民逐漸離開,普濟(jì)醫(yī)院開始由中國人管理,父親是最后一任院長。

1944年抗戰(zhàn)勝利前夕,當(dāng)時,面臨日偽干擾,國民黨政權(quán)腐敗,營口政局動蕩,國共拉鋸,在經(jīng)費(fèi)奇缺,藥品匱乏的條件下,父親帶領(lǐng)全體醫(yī)護(hù)人員克服重重困難,竭盡全力為患者服務(wù),為貧困的工農(nóng)大眾服務(wù),減免他們的醫(yī)療費(fèi)用,搶救治療了許多重危病人,同時也為即將誕生的新中國培養(yǎng)了許多寶貴的醫(yī)護(hù)人員。經(jīng)過五、六年的努力堅守,營口迎來了曙光,父親和全體員工們一起歡呼慶祝,迎接新中國的誕生。

營口解放后,普濟(jì)醫(yī)院由營口市民主政府接管。父親經(jīng)省衛(wèi)生廳推薦到當(dāng)時營口最大的工廠一一營口紡織廠任主治醫(yī)師兼衛(wèi)生所所長。工人健康和基層衛(wèi)生管理工作對父親來說是新的課題,工作中父親投入了極大的熱情,針對紡織廠女工多,老工人多,設(shè)備陳舊,衛(wèi)生條件差,父親把工作重點(diǎn)放在疾病預(yù)防上,建議廠領(lǐng)導(dǎo)改善衛(wèi)生環(huán)境,為一線工人檢查身體,設(shè)置女工衛(wèi)生室,增聘助產(chǎn)士及保健員,提倡新法接生。這些對從舊社會過來的工人們來說都是聞所未聞的,改善了工作環(huán)境,提高了工作效率。因而得到上級有關(guān)部門的充分肯定,也得到工人們的高度評價:“呂大夫沒有架子,醫(yī)術(shù)高明,處處為咱們工人著想”。

由于工作能力強(qiáng)、業(yè)績突出、醫(yī)術(shù)高超、在醫(yī)界名聲越來越高,尤其是在黨外民主人士中有很高的名望(營口市民主同盟負(fù)責(zé)人)。父親在1956年被市政府任命為營口市衛(wèi)生局副局長,負(fù)責(zé)營口地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生工作,是年,父親剛滿四十周歲。

四十歲正是干事業(yè)的大好年齡,父親不負(fù)黨的信任,胸懷大志,相信組織,依靠群眾,大刀闊斧的開展工作。為貫徹落實(shí)毛主席“把醫(yī)療衛(wèi)生工作重點(diǎn)放到農(nóng)村去"的指示精神,親自帶隊(duì)到農(nóng)村公社搞調(diào)研,到偏遠(yuǎn)地區(qū)巡回醫(yī)療。并提出了關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村預(yù)防、醫(yī)療和保健于一體的三級醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的建議,得到市政府的高度重視,使我地區(qū)各種急慢性病、傳染病及地方病得到有效控制。父親還經(jīng)常走訪市內(nèi)基層醫(yī)療單位,對當(dāng)時管理混亂,責(zé)任不明等情況,推進(jìn)建章、建制工作,極大改善了基層醫(yī)療工作的秩序。與此同時還制訂了許多提高醫(yī)護(hù)人員技能,培訓(xùn)醫(yī)療技術(shù)骨干等措施計劃。正當(dāng)父親躊躇滿志、滿懷信心、準(zhǔn)備大干一場時,突如其來的五七年反右斗爭將父親的遠(yuǎn)大報負(fù)毀滅了。

(三)坎坷的中年

反右擴(kuò)大化,父親被撤職降薪重新回到基層作診療工作,其間先后在市立醫(yī)院、市二院做內(nèi)科臨床工作。從局長到普通醫(yī)生這樣的落差對于一般人是很難接受的,可是,父親卻能寵辱不驚,從容面對,對于父親來說當(dāng)局長和當(dāng)醫(yī)生沒有什么區(qū)別,只要手中有聽診器,面對的是患者,就當(dāng)盡職盡責(zé),認(rèn)真對待。高尚的醫(yī)德,精湛的醫(yī)術(shù),父親受到廣大患者的信賴和同行的贊譽(yù),這對父親來說是最大的寬慰了。

隨著極左思潮的泛濫,文革開始后,父親的人生道路走到了最低谷。社會上的不理解、親朋好友的疏遠(yuǎn),使他在人格,精神,肉體及物質(zhì)上都經(jīng)受著意想不到的打擊和損害。其間,父親的身體健康出現(xiàn)了問題,胃潰瘍、膽結(jié)石、膽囊切除等,營養(yǎng)低下,人也消瘦了許多。這一切在一般人身上可能是無法忍受的,而父親卻能坦然處之,多年的身處逆境及早年養(yǎng)成的堅韌,隱忍,使他總能逢兇化吉,一次又一次的挺了過去。而靜下心來后,他總會拿起聽診器,認(rèn)真對待他的下一個患者。

對于每次政治運(yùn)動挨整,父親始終是很樂觀的,他認(rèn)為自己是問心無愧的,人民是公正的,歷史會證明這一切,一時的坎坷無足輕重,雖然交了天價的學(xué)費(fèi),收獲也是巨大的。所以,無論是當(dāng)局長,當(dāng)普通醫(yī)生,或下鄉(xiāng)走五七道路的父親從來都是充滿著希望,從來沒有放棄過聽診器,始終沒有忘記治病救人的神圣職責(zé)。廣大患者很理解父親那段遭遇,始終給予父親極大的信任,記得在父親人生最低潮的時候,我家一天到晚上總有一些慕名前來求醫(yī)的患者,有時很晚了請診者還在等候,父親卻從來不接受任何酬謝。

據(jù)傳文革期間,父親被勞動改造在打掃醫(yī)院衛(wèi)生,一重患家屬前來求救,說患者不行了,已停止搶救了,聽一位護(hù)士長說,呂大夫在掃院子呢,請他來看看吧!父親見狀也顧不上許多,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)患者還有希望,偷偷告訴護(hù)士怎么辦、用什么藥,患者竟神奇般的搶救過來了。此事被流傳,成了一時的佳話。

下鄉(xiāng)走五七道路期間,父親被安排在公社衛(wèi)生院,他堅持為農(nóng)村廣大社員服務(wù),用他的精良醫(yī)術(shù)治愈許多勞動群眾,也培養(yǎng)了許多基層醫(yī)務(wù)人員,當(dāng)?shù)厣鐔T印象最深刻的是父親搶救了很多嚴(yán)重的農(nóng)藥中毒患者……。

七五年海城、營口地震時,父親已從鄉(xiāng)下返城在市立醫(yī)院上班,看到醫(yī)院操場及走廊里到處都是受傷的群眾,已經(jīng)快退休的父親,不顧年長體弱,帶領(lǐng)年輕醫(yī)生奮戰(zhàn)在一線,晝夜搶救傷病員,見到父親來查房,患者激動的喊著:”呂大夫來了,呂大夫來了!"

父親在談到這段經(jīng)歷時說:“那是我最倒霉的二十年,是修煉自己的二十年,也是醫(yī)術(shù)提高的二十年,更是我走向成熟的二十年”。

(四)輝煌的一生

寒冬終將過去,春天遲早會來臨。一九七六年難忘的十月,父親在花甲之年迎來他遲到的春天。這一年因?yàn)樯眢w原因父親已經(jīng)提前退休了,聽到“四人邦"被粉碎的消息,父親興奮的說:“這一天終于等來了,我還可以再為患者服務(wù)了,”。那一年春節(jié),父親破例在家邀請了幾位好朋友,并且親自下廚招待客人,高興的心情溢于言表。

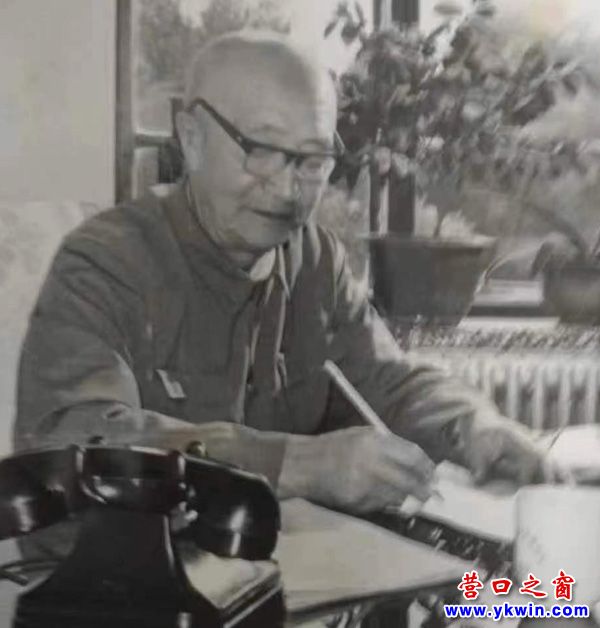

粉碎“四人邦”,撥亂反正,一切步入正軌。醫(yī)學(xué)界急需人才,已退休三年的父親被請回了市立醫(yī)院,做為返聘專家,他被遼寧省人民政府任命為營口市衛(wèi)生職稱評審委員會的主任委員。親自帶領(lǐng)醫(yī)界同行、年輕醫(yī)生們查房、會診、講課、辦各類學(xué)習(xí)班、學(xué)術(shù)交流會……。為盡快提高我市衛(wèi)生人員的專業(yè)技術(shù)水平,已近七十歲的父親不顧年邁體弱,親自授課,還擔(dān)任專業(yè)英語教師,他流利地道的口語,嚴(yán)密、準(zhǔn)確的醫(yī)學(xué)專業(yè)英語,令同行們贊嘆不已……。

父親一生行醫(yī),在醫(yī)學(xué)實(shí)踐中取得了很高的成就,尤其是在內(nèi)科領(lǐng)域里造詣頗深。父親是醫(yī)療技術(shù)職稱三級主任醫(yī)師、國家有突出貢獻(xiàn)專家、享受國務(wù)院特殊津貼。在他的一生里不知治愈多少疑難重癥、搶救多少瀕臨死亡的生命。

談到父親的醫(yī)術(shù)和醫(yī)療作風(fēng)時,許多當(dāng)年由父親帶過的同行及醫(yī)界年輕有為的精英們,現(xiàn)在大多也都是兩鬢斑白的老專家了。當(dāng)回憶起父親時仍然都很興奮:“呂老學(xué)術(shù)嚴(yán)謹(jǐn),作風(fēng)踏實(shí),基礎(chǔ)理論牢固,臨床經(jīng)驗(yàn)豐富,看病時一絲不茍,對待病患一視同仁”。“查房時,親診病人,規(guī)范有序,會診時,縝密嚴(yán)謹(jǐn),講課時,理論聯(lián)系實(shí)際,淺顯易懂,相處時,更是平易近人,有求必應(yīng)”。“他從不擺架子,不以老資格自居,不斷學(xué)習(xí)新知識,接受新事物,推廣新技術(shù)"……。

由于父親在衛(wèi)生系統(tǒng)做出了大量的有益的工作,為推動我市的衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展做出了杰出貢獻(xiàn),他在廣大患者中擁有極佳的口碑,在同行中得到廣泛的贊許和認(rèn)同,也得到有關(guān)部門的充分肯定。

為表彰父親的工作業(yè)績,上級有關(guān)部門給了父親很高的榮譽(yù)。父親先后擔(dān)任過:市人大代表、市政協(xié)委員、市民盟主委、名譽(yù)主委、省政協(xié)委員、常委、省民盟常委、顧問、中華醫(yī)學(xué)會營口分會副會長、名譽(yù)會長等。

黨的十一屆三中全會后,作為黨外民主人士、知識界的代表,父親于1981年一1993年,12年里連續(xù)三屆當(dāng)選為營口市第八、九、十屆人大常委會副主任(享受副市級待遇),這是黨和人民給予的榮譽(yù)。

在任人大副主任期間,父親分管科、教、文、衛(wèi)等工作。地位變了,工作性質(zhì)變了,父親的職責(zé)沒有改變。任職期間克盡職守,積極參政議政,關(guān)注民生,深入基層調(diào)查研究,注重聯(lián)系人民代表,傾聽百姓呼聲,維護(hù)人民群眾利益,受到廣大群眾的擁護(hù)。

從政十二年,父親更加貼近基層群眾,貼近人民生活。他深刻的體會到:民生無小事,民生是立國之本,更是維系和諧社會之根本。從政期間父親也不忘滿足患者的要求。1993年,七十七歲的父親從人大副主任的崗位上退了下來,開始了他安逸的幸福的晚年生活。

(五)幸福的晚年

父親完全退下來時,已是近八十歲的耄耋之年了,該是享受天倫之樂、頤養(yǎng)天年了。

父母有我們兄弟姐妹六人,加上孫輩、重孫輩總共也有三十多人,真正是個名符其實(shí)的四世同堂的大家庭。

父親一輩子都在外忙碌,家里全由母親一人操持,也難為母親了,一個由舊社會大戶人家過來的大小姐,一輩子除了要照顧父親生活、為他擔(dān)心受怕外,還要看護(hù)、培養(yǎng)我們姊妹六人,上學(xué)、下鄉(xiāng)、回城、工作、結(jié)婚、生子……,個個都操透了心,好在我們幾個還聽活,也都健康成長,雖沒有象父親那樣有驕人的成就,但也都很省心,沒給父母添過什么麻煩。

看似嚴(yán)厲的父親,除在工作、生活方面嚴(yán)肅、認(rèn)真外,也有溫情的一面,其實(shí)他是一個很重感情的人,是個慈父。父親從小就教育我們做個正真、善良的人,并言傳身教,用他的節(jié)儉為本、勤勞持家、和睦處人、忠厚傳世等優(yōu)良品格時時影響著我們,他還經(jīng)常教導(dǎo)我們要淡泊人生,樹立正確的人生觀、世界觀、價值觀。

我們家里有一個習(xí)慣,每逢過年過節(jié)都要回家,父母盼望著見見晚輩,我們也愿意湊湊熱鬧。父親退下來后心情很好,過年過節(jié)都是由他張羅,他總說應(yīng)遵循風(fēng)俗習(xí)慣。于是,提前準(zhǔn)備,訂菜譜,準(zhǔn)備食材……,高興時還要喝上一小盅。每逢中華民族傳統(tǒng)節(jié)日,像元宵節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)啦他總是叫我們都回家相聚,吃飯之前他總是要講幾句,還要問問這個節(jié)日的來歷,小輩們可要提前準(zhǔn)備好,就怕答不上來,沒有面子。

記得一年春節(jié),大姐一家從上海回來了,也是多年沒見面了,父親很是高興,親自寫菜譜,升上多年沒用的銅火鍋,把沒舍得喝的茅臺酒都拿出來了,父親還親自策劃了那一年的我家春節(jié)晚會,歌舞,小品,猜燈謎,每家精心編排的節(jié)目……,父親是評委,獎品很是豐厚,當(dāng)然出資的是父母了。那一年我家的春節(jié)空前熱鬧,事后,他的孫女還把我家春節(jié)趣事寫了習(xí)文《我家的春節(jié)晚會》,發(fā)表在營口日報副刊上。打那以后,我家的春節(jié)晚會延續(xù)了好幾年。

回想起那些年的日子,是父親也是我們?nèi)易罡吲d最快樂的日子,記得爸爸曾寫過一首詩,描述了那時他的喜悅的心情:

欣逢盛世樂悠悠,

耄耋康泰更何求?

曾孫繞膝合家歡,

齊心高唱頌大猷。

晚年的父親很注重保養(yǎng),母親因突發(fā)心臟病去世的早,我們在營口的姊妹幾個輪流照顧他的起居和飲食,有機(jī)會觀察到他的規(guī)律性生活。

父親絕對是個有規(guī)律、有毅力的人,說到做到。他的時間觀念特強(qiáng),幾點(diǎn)起床,幾點(diǎn)鍛煉,幾點(diǎn)吃飯,幾點(diǎn)上床睡覺,甚至包括到點(diǎn)看新聞,到點(diǎn)吃藥,到點(diǎn)量血壓,幾乎都相差不了幾分鐘,多年養(yǎng)成習(xí)慣,持之以恒。比如鍛煉身體,風(fēng)雨不誤,早早起床去遼河沿散步、打太極拳,晚睡覺前做床上八段錦,雷打不動,堅持多年。

到晚年他更加注重科學(xué)養(yǎng)生,經(jīng)常對我們說的一句話就是:“要管住嘴,要邁開腿"。他的養(yǎng)生觀念是絕對遵循科學(xué),有科學(xué)依據(jù),不跟風(fēng),不走過場。比如,父親說過的“不時不食”,就是孔子說的,意思就是要應(yīng)時令,按季節(jié),不成熟的東西不吃,而現(xiàn)在反季節(jié)的東西盡量不吃。還有孔子說的:“不撤姜食、不多食”,他每頓飯都要吃幾片生姜或大蒜片。現(xiàn)代版的養(yǎng)生書籍他也總是看,如果有價值的他會抄下來,貼在廚房醒目的地方,讓大家照著做,比如,”中國居民平衡膳食寶塔"。他的飲食多樣化,蔬菜、水果、魚、肉、蛋、鮮奶為主,喜豆制品,清淡為主,忌油膩,少脂肪,很少吃熟食。他總是說老年人要注意血脂增高,防止動脈硬化。

我總結(jié)出父親的養(yǎng)生之道是:平穩(wěn)樂觀的心態(tài)、規(guī)律的生活方式、合理的飲食調(diào)整、科學(xué)的鍛煉方法。

父親晚年身體很好,很少有病,只是有點(diǎn)輕微的高血壓,但他平時堅持長期口服降壓藥和心臟保健藥。有時偶而有點(diǎn)小毛病或感冒,一般他不亂吃藥也很少去醫(yī)院,因?yàn)樗轻t(yī)生,總能自己調(diào)整好。

父親高壽,他的愿望是活到百歲,遺憾的是九十七歲那年(2012年)的七月初,本沒有什么大病的父親突然昏迷,送到醫(yī)院后做了一些檢查,沒發(fā)現(xiàn)有什么心腦血管急癥,只在監(jiān)護(hù)室住了二天二夜,按他的說法是等外地的女兒回來送他。父親是無疾而終,壽滿天年。

父親逝世十周年了,人民依舊十分懷念他。在他生活、工作了一輩子的家鄉(xiāng)營口,人民把他請進(jìn)了營口市名人館。做為醫(yī)界代表,家鄉(xiāng)人民要永遠(yuǎn)紀(jì)念這位一代名醫(yī)、著名醫(yī)學(xué)專家一一呂錚。

二零二二年父親節(jié)前夕

《永遠(yuǎn)的思念》

一一為紀(jì)念父親逝世十周年而作

作者:呂家書

駕鶴西去整十年,

音容笑貌在眼前。

一世英名留濱城,

家鄉(xiāng)人民永懷念。

畢其一生精醫(yī)術(shù),

懸壺濟(jì)世救危患。

先輩有靈應(yīng)笑慰,

優(yōu)良家風(fēng)代代傳。

2022年父親節(jié)前夕

供稿作者:呂家書

原創(chuàng)發(fā)布:營口之窗官網(wǎng)

版權(quán)聲明:營口之窗所有內(nèi)容,轉(zhuǎn)載須注明來源,禁止截取改編使用。

相關(guān)熱詞搜索:營口 原創(chuàng)

上一篇:隔離日記(5-6)——抗疫情系列作品

下一篇:最后一頁