(營口之窗“營口故事”)童 年 趣 事

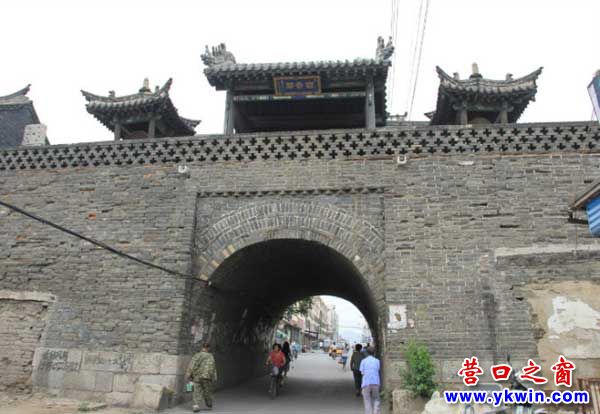

我的故鄉蓋州是一座古城,城內有鐘鼓樓,南北向的大街穿樓而過,成為蓋州城里的一個景觀。

蓋州人將鐘鼓樓簡稱為鼓樓,南為下北為上,我家就在鼓樓上一個臨街的大雜院里,十幾戶人家,沒有圍墻、沒有籬笆,甚至出去也不鎖門……上個世紀五十年代就是這樣的。

大雜院里的孩子們自然成一伙兒玩伴。我的小伙伴有……老實說至今我也叫不出他們的名字,喊的都是綽號:大洋錢、肥得宰、小尾辮、二埋汰……大洋錢因眼大得名,肥得宰不用說了,小尾辮的后腦勺上留有一縷毛,二埋汰冬天的時候成天流鼻涕,他不停地用袖口蹭,結果袖口锃亮。

那時商店里沒啥玩具,但我們玩的很開心,彈溜蛋、搧啪嘰、轱轆圈、打冰老婆……有一天,我和弟弟們在屋里彈溜蛋,結果溜蛋滾進了立柜下面。立柜下面是一道縫,手伸不進去,好在那時家里是土地面,于是我們就挖了一條溝通向立柜底下,最后不但挖出了溜蛋,還挖出了一窩小耗子。

每當夜幕降臨的時候,我就和小伙伴們來到大街上。夜色迷蒙,街燈如豆,大伙兒站成兩排,肩扛木棍為槍,我在最前面做指揮官喊口令,學電影《夏伯陽》里軍隊敲著鼓點進攻的樣子行進在大街上。街上很少有車,行人也很少,我們踏得煙塵四起,那時城里是土路。等到誰家的大人扯著嗓子喊“哎——回家睡覺了”,于是便作鳥獸散。

那年春節,父親給我買了一頂皮帽。除夕之夜,我第一次戴上這頂帽子滿心高興地跟姐姐去文化館看跳舞。舞會結束的時候,人們一塊兒向門口涌去,忽然后面伸過來一只大手,一把抓走了我頭上的皮帽子,我喊我哭我發狂,但在潮水般的人流里,這一切都被淹沒了。舞場里的人散盡了,我和姐姐在地上找啊找,找到了一只破手套。

回到家,我站在門口不敢進屋。姐姐向父母說明了原委,父親鐵青著臉不言語,母親卻笑著說:“丟就丟了吧,我看那帽子就不順眼。”嘿,真是“三十晚上丟頂帽子——不好也說好。”

那年夏天,我撿到了一塊鐵板兒,我請白鐵鋪的師傅幫我剪成了一把大刀。黃昏的時候,小伙伴們圍攏在我的周圍看我耍大刀,還給我鼓掌。我舞得興起,連續轉圈,忽然一陣暈眩,身子便側倒下去,只聽“啪”的一聲,也不知手中的大刀砍在了什么物件上。我定神一看,只見二弟“哇”的一聲捂著眼睛蹲在了地上,血從他指縫間流了出來。我立時嚇傻了。父親聞訊趕來,一把奪去我手中的刀,卷巴卷巴用腳一踹,我的大刀便成了鐵餅子。夜里,父親帶二弟從醫院回來,我一看樂了,大刀砍在了二弟的眉毛而不是眼睛上,二弟的眉心因之永遠留下了一個疤。

有一天,父親放在柜頂上的五元錢丟了,在冰棍二分錢一根的年代這可不是個小數。父親讓我們哥四個站成一排老實交待。父親大概覺得我人品端正、三弟忠厚老實、四弟年齡幼小,都不具備“作案”的可能。唯有二弟了,他平時又愛翻跟斗、拿大頂,所以這種事兒非他莫屬,弄得二弟鼻涕一把眼淚一把的。后來派出所破案了,是鄰居一個男孩從我家后窗跳進來偷走了錢,父親知道后也不給二弟“平反”。

冬天的時候,我得了氣管炎,晝夜咳嗽。父親帶我到城關醫院去打針。恰逢注射室的護士到病房去了,父親和我等了好一會兒也不見她回來,父親便要親自給我打針。我不敢不讓他打,便咬緊牙關撅著屁股等那一下扎。等了一會兒我問父親,“你怎么還不扎?”父親說:“扎完了。”啊,扎完了?沒感覺呀。后來一想,父親是這個醫院的牙科主任,他成天扎人家牙床子,扎屁股那還不是“張飛吃豆芽——小菜一碟。”從此我對父親多了一份敬重。

秋日的一個下午,陽光暖暖的,我穿著母親為我新做的白汗衫、灰色背帶褲子,跟姐姐來到蓋州中心小學。

我上學了!——那是1958年。

(網絡圖片,版權歸原作者)

作者:姚志剛 原營口日報記者。退休后,加入河之韻合唱團,與伙伴們參加文化部在承德舉辦的“永遠的輝煌”合唱大賽,捧回了“木蘭圍場杯”;與3個退役軍人組成了“老兵快板組合”,獲得了第四屆“藝韻北京”曲藝大賽一等獎、第十屆北京快板邀請賽暨京津冀快板邀請賽一等獎和創作獎。

供稿作者:姚志剛

原創發布:營口之窗官網

版權聲明:營口之窗所有稿件,未經書面許可禁止轉載及截取使用。

上一篇:兒時的記憶——火神廟前的接水房

下一篇:最后一頁