(營口之窗“我要分享”)朝鮮之月

——記戰(zhàn)地記者孫天元抗美援朝的紅色記憶

讓我們把時鐘撥回到1950年10月19日,新中國成立一周年后的這個重陽節(jié)里,中國人民心中對于“遍插茱萸少一人”的傷感尤為濃烈。因美帝國主義的武力干涉而早已南北兩分的鄰國朝鮮,在同一輪明月的俯瞰之下,已然成為一片戰(zhàn)火彌漫的焦土。侵犯的戰(zhàn)火頻繁襲擊我國邊陲丹東等地,唇若亡,齒將寒。生死攸關(guān)之際,在剛剛建國一年的中國土地上,更不知道有多少風(fēng)華正茂的青年、多少家庭的孩子,毅然離開祖國,背上行囊,開赴朝鮮戰(zhàn)場,為國而戰(zhàn)。

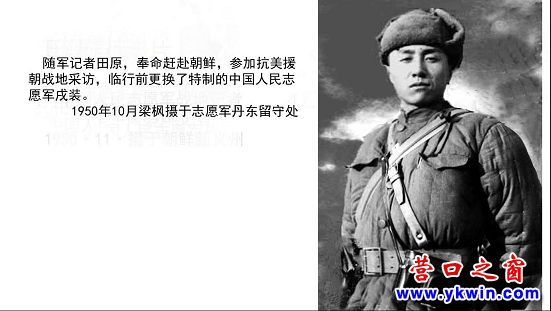

時任東北畫報骨干一線記者的孫天元(藝名田原)就是其中的一員,那一年,他21歲。

“在那之前我在營口采訪,隨后出發(fā)去的沈陽,我們要在沈陽集結(jié),然后隨軍開赴鴨綠江,從那里入朝參戰(zhàn)。”在解放戰(zhàn)爭時期就已經(jīng)成為戰(zhàn)地記者的孫天元沒有想到,這一次離開祖國的疆土奔赴他鄉(xiāng)戰(zhàn)斗,將是怎樣的感受。然而,在他與國家級的作家和來自人民日報、中央電影制片廠(長春電影制片廠)、東北日報、東北畫報的其他骨干成員一同,以中共中央特派隨軍記者團(tuán)的身份踏上入朝的征途時,無上神圣的榮譽(yù)感背后,卻是依然揮之不去的對“此行或?qū)o返”的悵惘。

“瓦罐難免井上碎,將軍難免陣上亡!”中國人民志愿軍副總司令鄧華在入朝前,對即將分娩的妻子表達(dá)了自己對軍人使命的忠誠與堅(jiān)貞。他的這句話,鼓舞了297萬中國人民志愿軍“抗美援朝、保家衛(wèi)國”的磅礴士氣與堅(jiān)強(qiáng)意志,更讓年輕的孫天元感受到了中國軍人的頑強(qiáng)意志與非凡魄力。

“轟炸中、戰(zhàn)斗中,我們很多戰(zhàn)士受傷嚴(yán)重,不得不截肢,沒有麻藥,用的就是消過毒的鋼鋸,那種疼痛,常人根本沒法忍,但他們就真的一聲也沒吭,就那么咬牙挺著。時至今日,我還是忘不了看到那個場面之后的感受,他們的疼痛就好像疼在我身上、那鋼鋸就好像鋸在我心上……這種感覺我永遠(yuǎn)也忘不了!所以,雖然今年我92歲了,但我生病做手術(shù)的時候,因?yàn)樽龅木植柯樽恚€是能感覺到疼。那時我在心里告訴自己,疼也忍著!因?yàn)槟闶侵驹杠姂?zhàn)士!”一字一頓,孫天元老人的這段話說的字字鏗鏘、深沉且堅(jiān)定。

“在戰(zhàn)地臨時搭建的醫(yī)護(hù)場地上,我看見一小堆傷員們被截肢后截下的胳膊、腿,在雪地里堆成一堆兒。由于擔(dān)心其被野狗啃食,部隊(duì)派專人看管著(這些遺肢),這是對烈士和傷員遺肢最基本的尊重。這一堆(遺肢)里,有被炮彈炸傷的、有被槍彈打傷的、有化膿以后潰爛不堪的,烏黑的、鮮血淋漓的,……”

這是一段孫天元不愿提到的回憶,以至于說到動情處,老人眼眶濕潤了。

“我認(rèn)為那是我見到的,最令人心靈震顫的一幕。在國內(nèi)戰(zhàn)場遇到的場面,比起朝鮮戰(zhàn)場來,根本沒法兒相提并論……”孫天元在術(shù)后的第二天,就堅(jiān)持接受記者的采訪,做完透析以后他略顯虛弱,描述著朝鮮戰(zhàn)場慘烈與悲傷。

老人口中提到的“無法相提并論”,是針對戰(zhàn)場上兩軍對陣時的炮火實(shí)力和損傷程度而言的。作為一名從吉林聯(lián)合高中走出、經(jīng)東北局甄選而供職于東北畫報、進(jìn)而被作為中共中央記者團(tuán)成員而選派到朝鮮前線的戰(zhàn)地記者,孫天元早已不是“初出茅廬”。

“內(nèi)戰(zhàn)的時候,拍攝相對來說,難度小一些。”孫天元憑借著片段記憶,將國共內(nèi)戰(zhàn)與抗美援朝的敵我實(shí)力以及在戰(zhàn)地拍攝的難度,進(jìn)行著對比。

“朝鮮戰(zhàn)場與解放戰(zhàn)爭截然不同,首先是“聯(lián)合國軍”地毯式的轟炸,布局密集而且毫無規(guī)律可言;其次是實(shí)力相差懸殊的“不對等”的對戰(zhàn)形勢,更加速了志愿軍戰(zhàn)士們的傷亡。在這樣的形勢下,在抗美援朝戰(zhàn)場上拍照就難了,容易被炸死。”孫天元回憶說。

為了減少傷亡,月夜作戰(zhàn),是志愿軍戰(zhàn)士們的最佳選擇。

提到朝鮮的月夜,讓孫天元終生銘記的絕不僅僅是零下40度難以抵御的冷。朝鮮的月夜那一陣陣炮火的火光猶在昨日,那在照明彈轉(zhuǎn)瞬即逝的光亮中,艱難爬出低地抓取畫面的自己,猶在眼前。

“過去的相機(jī),不像現(xiàn)在的,它感光時間長,對光線的需求更迫切,沒有光,就什么也拍不到。”孫天元說著,隨手拿起一本硬質(zhì)的畫冊,遞到我的面前。“這是當(dāng)時我拍攝的照片,有一些保存下來的,就在這冊子里。當(dāng)時為了方便拍攝,都給我們戰(zhàn)地記者發(fā)放了閃光燈泡,我記得當(dāng)時我的包里就有那么一包,可是,根本沒有機(jī)會派上用場!在朝鮮戰(zhàn)場的黑夜里,別說是閃光燈泡,就連一點(diǎn)點(diǎn)煙頭的火光,都有可能引來敵機(jī)。我犧牲了不要緊,我相機(jī)里面那些珍貴的資料可不能毀了!那都是他們帝國主義的罪證!”越說越投入,隔著歲月的滄桑,我仿佛看到孫天元的眉宇間,再現(xiàn)出一股少年的英氣。

“沒有光,我們就趁著月色拍攝,皎潔一點(diǎn)的月色都可以,如果要拍攝沖鋒之中的部隊(duì),那么我們就要奔跑在沖鋒隊(duì)伍更前面一些。終究是危險。很多時候,戰(zhàn)火太猛,硝煙把月亮都遮住了,我們就匍匐在低處,等待雙方交火時那一瞬間炮彈爆炸或者火力交鋒的時候所迸發(fā)出來的一點(diǎn)點(diǎn)亮光,進(jìn)行瞬間的拍攝。如果遇上敵人發(fā)射照明彈,那是最痛苦的時刻,因?yàn)槟莻€時候的光線是夜間最好的,確實(shí)利于拍攝,可是,那種強(qiáng)光之下,卻也是我們最容易暴露、最容易被擊中的時刻……”。正如孫天元所說,戰(zhàn)地記者的生命,時刻在與橫飛的炮彈、子彈做著殊死的較量。

在志愿軍夜渡清川江突襲敵軍縱深陣地的戰(zhàn)斗中,一架敵軍轟炸機(jī)轟然而過,炮彈如雷電般襲來,巨大的熱浪將孫天元掀翻在地,破碎的彈片如同鋒利的刀片,從一塊巨石上崩彈開來,四散迸飛,其中一片彈片瞬間穿透了孫天元的軍裝、一下子就插進(jìn)了他的大腿,強(qiáng)烈的灼燒感讓他的大腿頓時麻木了。“當(dāng)時,就是很本能的,一下子就手就把彈片拔出來了,速度很快,但血還是跟著濺出來、肉也一起翻了出來。那彈片燙手,第一眼就能看出溫度很高,燒得藍(lán)汪汪的……當(dāng)時傷口就熟了,根本都還沒來得及覺得疼,就是燒得慌!”這一次負(fù)傷,孫天元被志愿軍總政宣傳部通報表揚(yáng),而對于受傷后依然涉水強(qiáng)渡清川江的孫天元而言,能夠繼續(xù)戰(zhàn)斗是他唯一的心愿。

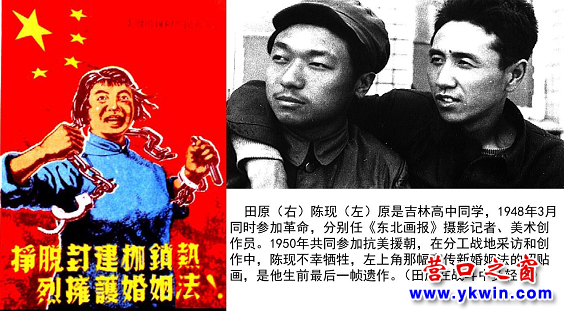

談到自己的負(fù)傷,孫天元并沒有當(dāng)回事。然而,這一刻他所想到的,卻是與他同在朝鮮戰(zhàn)場奮戰(zhàn)過的戰(zhàn)友——陳現(xiàn)。“這個老兄弟,我很想念他啊!”提到這個名字,孫天元的眼中掠過一絲難以描述的悲傷。“是我,把他帶去的朝鮮戰(zhàn)場,可是,我卻沒能把他帶回來……”說完這句話,孫天元的目光游離在桌面反射出的陽光之上,仿佛想從那當(dāng)中找回些什么。

緩了許久,孫天元才勉強(qiáng)繼續(xù)這個話題。“我是在第一次回國送稿子的時候,才帶上陳現(xiàn)的。看到我回國送稿子,陳現(xiàn)就一直跟著我,他說懇求我?guī)コr體驗(yàn)生活。我當(dāng)時向他說起,我們是拿著相機(jī)、攝影機(jī)打仗,很危險……”,說話的間隙里,孫天元老人的眼睛里充滿惆悵。“后來他也聽不進(jìn)去我說的,還是毅然決然地跟我去了朝鮮戰(zhàn)場,說實(shí)話,當(dāng)時我們的心里,就是一門心思地作戰(zhàn),幾乎就沒有人會認(rèn)真去想,如果真的犧牲了該怎么辦?!一封家書甚至?xí)S時帶在身上,保不齊什么時候就犧牲了,這封家書就成了遺書了。”

說到動情處,孫天元的目光依然閃爍著倔強(qiáng)與堅(jiān)持。“他是在一次轉(zhuǎn)軍中失蹤的,當(dāng)時還不知道他失蹤的事,戰(zhàn)事紛亂,我也轉(zhuǎn)軍去了其他部隊(duì)。后來,在第二次回國送稿子的時候,基本上戰(zhàn)地記者都有音信,唯獨(dú)他既沒有稿子更沒有音信,這個事引起了報社的注意,我更是特別著急。組織掌握了這個情況后,經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),陳現(xiàn)曾經(jīng)從40軍出發(fā)轉(zhuǎn)軍去38軍的時候,有轉(zhuǎn)軍登記記錄,當(dāng)時還有一名警衛(wèi)員陪同,但是38軍卻遲遲未見到陳現(xiàn)及警衛(wèi)員兩人到營。當(dāng)時,我們擔(dān)心他們是不是被俘了……這種擔(dān)心一直延續(xù)到戰(zhàn)爭結(jié)束,交戰(zhàn)雙方交換俘虜?shù)臅r候,我還特意關(guān)注了俘虜?shù)拿麊危瑓s也依然沒有找到他的名字……”

孫天元再一次陷入沉默,再一次良久的停頓之后,他顫抖著說,“他,犧牲了……后來有戰(zhàn)友曾說,他肯定沒有被俘,那一次轉(zhuǎn)軍遇到了敵軍的掃射,情況十分慘烈,大家都被打散了。”

說到這里,孫天元再度摘下了花鏡,他的老伴見狀走過來,慢慢地?fù)崦暮蟊常环N無言的安慰,讓我肅然起敬。

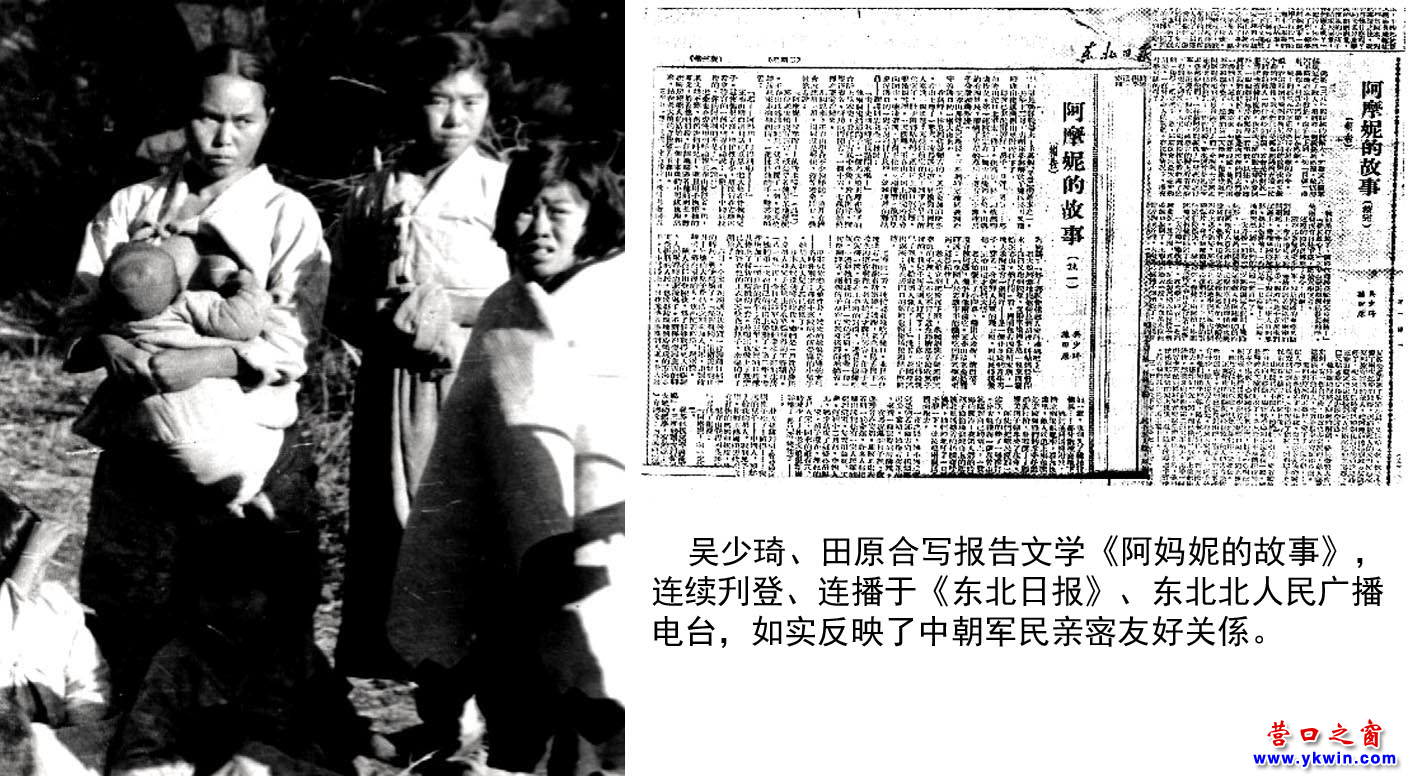

陳現(xiàn)的犧牲,讓孫天元更深刻地感受到了失去同胞的刻骨之痛。抗美援朝,曾讓孫天元親身經(jīng)歷了攝像機(jī)鏡頭之下生與死的殘酷,更讓他收獲了中朝人民同仇敵愾的戰(zhàn)斗共情。在機(jī)動作戰(zhàn)的援朝戰(zhàn)場上,他與戰(zhàn)友吳少琦合作撰寫的長篇報告文學(xué)《阿媽妮的故事》被《東北日報》連續(xù)刊載,被東北人民廣播電臺連續(xù)播出,將中朝人民的戰(zhàn)地情緣匯聚成同生共死的共同意志,為保家衛(wèi)國吶喊出最濃的赤子情、最真的愛國心。

一名抗美援朝戰(zhàn)地記者的記憶,經(jīng)過70年依舊澄明,如云中之月,煙云籠罩隔不斷永生的懷念;一名感性浪漫的文藝文化工作者的愛國心胸,70年后依然赤誠,如蒼穹之眼,千帆盡過擾不亂深邃之心。那些抗美援朝戰(zhàn)場上留下的生死回眸,那些在血肉橫飛中觸目驚心的苦痛烙印,此刻,早已靜靜地躺在了孫天元封存于書柜之中的本本冊冊里,那些曾并肩作戰(zhàn)、朝夕相處的青春伙伴,也已然幻化成為孫天元那一幅幅其貌栩栩然的美術(shù)作品中的鮮明形象,音容笑貌宛若重生。時至今日,歲月終于靜好,營口親和源養(yǎng)老中心里,人生再沒有顛沛流離。然而,那一幕幕刻在骨里、扎進(jìn)肉里、注進(jìn)血液里的切膚之痛與生離死別,讓孫天元年過九旬的時光更加充滿生命的張力。

“犧牲的戰(zhàn)友們沒有來得及看到的勝利,我替他們看到了,這是幸福的,更是光榮的!我還要繼續(xù)幫他們看,做他們的眼睛,看看我們新時代的中國,是多么的強(qiáng)大,看看我們今天的中國,是何等的不容侵犯!”

孫天元斑白的發(fā)鬢,猶如皎潔的月光,記錄著那些曾在朝鮮戰(zhàn)場上的月夜與黎明,見證著那些曾在照明彈下命懸一線的生死瞬間。

“美帝國主義和一切反動派都是紙老虎。”

“他們要打多久,就打多久!”

“毛主席的這些話,就像強(qiáng)心劑一樣,往我們的心里流。”孫天元老人的眼神突然變得堅(jiān)定、閃亮,“這種強(qiáng)心劑能讓人取暖、飽腹、續(xù)命!當(dāng)美國在《停戰(zhàn)協(xié)議》上簽字的時候,我感到,中國在國際上真真正正地‘站起來’了!”孫天元言語鏗鏗,擲地有聲。

“朝鮮戰(zhàn)場上的月亮,是中國人的月亮。”這一句中國人民志愿軍與朝鮮人民70年不曾忘記的俗語,從戰(zhàn)火中誕生,在援戰(zhàn)中流傳,在和平中銘記,在流血犧牲中尤為深刻。

繁星滿天志不朽,甘以熱血薦軒轅!

分享作者:海丹青

原創(chuàng)發(fā)布:營口之窗官網(wǎng)

版權(quán)聲明:營口之窗所有稿件,未經(jīng)書面許可禁止轉(zhuǎn)載及截取使用。

上一篇:兒時的記憶——營口寶和堂

下一篇:最后一頁